Kuratieren Queerulieren. Ausstellen als queer/feministische Medien/Praxis. Ein Seminar mit Ausstellung zu queeren postindustriellen Schichten zwischen Ruhrgebiet und Oberschlesien

Was zeichnet das Lehrmuster aus?

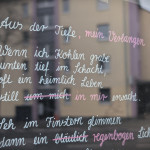

Welche queeren und migrantischen Ge*Schichten lassen sich zwischen Ruhrgebiet und der Grenzregion Oberschlesien, dem «polnischen Ruhrgebiet», finden? Diese Frage beforschen Studierende gemeinsam mit Künstlerin Julia Nitschke und Gender-Media-Wissenschaftlerin Magdalena Götz und entwickeln Exponate für eine Ausstellung in den Schaufenstern des Kunst- und Kulturraum «atelier automatique». Aus den Forschungsprojekten der Studierenden entstehen Filme, Fotografien, Collagen, Hörstücke, Interviews, Karten, Poesie, Objekte, Installationen und Performances, die in der Ausstellung «Kissing My Kumpels* Goodnight. Queere Schichten zwischen Ruhrgebiet und Oberschlesien» präsentiert werden.

Der gemeinsame forschende und künstlerisch-forschende Prozess ermöglicht Studierenden, sich auf Spurensuche zu begeben zu postindustriellen Relationen, Familien- und Migrationsgeschichten und queer/feministischen Perspektiven. Das Projekt erkundet Medien als Mittel des ästhetischen und künstlerischen Forschens und reflektiert Kuratieren als queer/feministische Medien/Praxis.

Das Projekt zeichnet sich aus durch die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen künstlerischer Forschung und Gender Media Studies, durch die Kollaboration mit dem Bochumer Kunst- und Kulturraum «atelier automatique» sowie durch gemeinsames Realisieren einer Ausstellung, die öffentlichkeitswirksam die Forschungsprozesse in den Stadtraum vermittelt.

Fakten im Überblick:

| In welcher Form existiert eine Präsenzphase? |

|---|

| Einzeltermine |

| In welchen Zeitraum wird das Lehrmuster durchgeführt? |

|---|

| Während Vorlesungszeit |

| Wird das Lehrmuster über einen Zeitraum von mehreren Semester durchgeführt? |

|---|

| Nein |

| Welchen Umfang hat das Lehrmuster? |

|---|

|

Teilnehmerzahl: 18 |

| CP werden je Modul vergeben (1 Modul besteht aus 2 Seminaren): für 2 Seminare 5 CP (unbenotete Leistung) / 8 CP (benotete Leistung) |

| In welchem Studienabschnitt ist das Lehrmuster angesiedelt? |

|---|

| Bachelor (Profilierungsphase) |

| In welcher Art ist das Lehrmuster curricular verankert? |

|---|

| Wahlmodul |

| Worum geht es in dem Lehrmuster insbesondere? |

|---|

| Selbstständiges Experimentieren, Sonstiges (Kooperation mit Praxispartner:innen aus Kunst und Kultur) |

Welche Zielsetzung hat das Lehrmuster?

Das Projekt zielt auf das eigenständige Erproben von Forschungsprozessen im Rahmen künstlerisch forschender Praxis, das Entwickeln medialer Exponate sowie einer öffentlich präsentierten Ausstellung. Durch das Entwickeln eines Ausstellungsprojekts wird die Frage nach den Möglichkeiten kuratorischer und medialer Vermittlungsformen praktisch erprobt.

Mit einem hohen Grad an Selbstorganisation entwerfen die Studierenden eigene Forschungsprojekte, erarbeiten Fragestellungen, zu denen sie recherchieren und eine medial vermittelte künstlerisch inspirierte Präsentationsform entwerfen und umsetzen. Dabei werden sie unterstützt durch die Lehrenden – eine Künstlerin und künstlerisch-Forschende sowie einer Forscherin aus den Gender und Queer Media Studies.

Durch die interdisziplinäre Herangehensweise zwischen Medienwissenschaft, Gender Studies, Queer Studies und Curatorial Studies, künstlerischer und kuratorischer Praxis erproben die Teilnehmenden das produktive Verschränken von Theorien und Praxis über disziplinäre Grenzen hinweg.

Die praktische Umsetzung von zuvor theoretisch erarbeiteten Inhalten und das Anwenden spekulativer Forschungsmethoden im Kontext eines künstlerischen Forschungsprozesses zu postindustriellen Relationen, Familien- und Migrationsgeschichten und queer/feministischen Perspektiven, ermöglicht den Studierenden die Reflektion von persönlichen ebenso wie kollektiven (Gegen-)Geschichten.

Durch die Kombination interdisziplinären Denkens, kollaborativer Arbeit und kreativ-künstlerischer Vermittlungsarbeit lernen die Studierenden eigene Ergebnisse aus Forschungsprozessen und ihr erarbeitetes Praxis/Wissen – entlang einer (künstlerischen) Forschungspraxis und durch explorative Ansätze – in Form einer Ausstellung der Öffentlichkeit zu präsentieren.

Die Verschränkung von Theorie, Gesprächen mit Praxisakteur:innen wie Künstler:innen und Kurator:innen, Exkursionen (Bergbau-Museum Bochum) und kuratorischer Praxis, gibt den Studierenden Einblicke in die und Beteiligung an einer konkrete(n) künstlerisch-forschende(n) Arbeit an einer gesellschaftlich relevanten und lokal situierten Fragestellung – nach queer/feministischen Post-Ost-Kontexten, Migrationsgeschichten und postindustriellen Relationen zwischen Ruhrgebiet und Oberschlesien.

Den Teilnehmenden bietet sich die Möglichkeit, medien- und gendertheoretisch reflektierte und praktische künstlerische sowie kuratorische Erfahrungen zu sammeln, Methoden zur Recherchearbeit auszutesten und medien/künstlerische, kuratorische Arbeit und lokale Ausstellungsräume kennenzulernen und zu reflektieren.

Was sind wesentliche Inhalte des Lehrmusters?

Zusammen mit der Künstlerin Julia Nitschke und dem Kunst- und Kulturraum «atelier automatique», getragen von der Gemeinschaft zur Förderung und Vernetzung der freien Künste Bochums e.V., arbeiten Studierende an einer lokal verankerten und global wirkenden Thematik, die Theorie und Praxis verschränkt: In recherchebasierten Arbeiten forschen die Beteiligten zu queer/feministischen Perspektiven, Post-Ost-Kontexten, Migrationsgeschichten und postindustriellen Relationen zwischen Ruhrgebiet und Oberschlesien. Dabei stellt sich die zentral die Frage, wie ein Kuratieren dieser Landschaften auf den Spuren von queer/feministischen Theorien und Praktiken in Zeiten multipler Krisen gedacht und praktiziert werden kann.

Weitere Lehrmuster:

Wie ist das Lehrmuster strukturiert?

Das Lehr- und Lernprojekt ist in mehrere Phasen untergliedert und ermöglicht durch vielfältige Arbeitsformen umfassende Erfahrung zwischen Theorie und Praxis.

- Theorie/n und Methode/n: Durch Lektüren zu kritischen Ausstellungspraktiken, zu feministischem und queerem Kuratieren sowie zu feministischem Spekulieren und kritischem Kartieren als Forschungsmethoden erarbeiten die Teilnehmenden theoretische und methodische Grundlagen. Durch Analysen von künstlerischen Arbeiten und Ausstellungen wird künstlerische Praxis als Feld des feministischen Spekulierens und ästhetischen Forschens

- Künstlerische Forschung („Challenge“): Künstlerin Julia Nitschke stellt ihre recherchebasierte künstlerische Forschung zu queer/feministischen Post-Ost-Kontexten, Migrationsgeschichten und postindustriellen Relationen zwischen Ruhrgebiet und Oberschlesien vor.

- Gästin aus der kuratorischen Praxis: Ein Vortrag und Gespräch mit Eva Busch (Kuratorin und stellvertretende Direktorin Kunstmuseum Bochum, sowie Kuratorin und Kulturschaffende u.a. im atelier automatique) bereichert durch Expertisen aus der Praxis, das Wissen um queer/feministisches Kuratieren und das Medium der Schaufensterausstellung.

- Exkursion: Eine Exkursion in das Deutsche Bergbau-Museum Bochum mit Führung durch das Anschauungsbergwerk „unter Tage“ vertieft und verdichtet das Wissen der Teilnehmenden um das Thema Bergbau im Ruhrgebiet. Ein anschließendes Gespräch reflektiert die genderbezogenen Aspekte und extraktivistischen Relationen des Bergbaus.

- Entwicklung von Forschungsprojekten: Die Studierenden entwickeln und bearbeiten eigene Forschungsprojekte und -fragen (weiter). Dabei stellen sie regelmäßig ihre Fortschritte vor und erhalten durch Peer-Feedback und die Lehrenden Rückmeldung.

- Ausstellung: Für die 2-wöchige Schaufenster-Ausstellung im Kunst- und Kulturraum «atelier automatique» werden die künstlerisch-kreativen Projekte und Beiträge finalisiert. Unter Leitung der Lehrenden wird die Ausstellung gemeinsam konzipiert, gestaltet und kuratiert. Die Planung und Umsetzung der Ausstellungseröffnung sowie der Finissage sind Bestandteil des Projekts.

- Gemeinsame Reflexion: Nach Ende der Ausstellung wird das Projekt gemeinsam reflektiert und evaluiert. Die Studierenden und Lehrenden diskutieren ihre Erfahrungen, um aus diesen zu lernen. Die fotografische, textuelle Dokumentation der Ausstellung wird abgeschlossen.

- Perspektive für die Zukunft: Eine Weiterentwicklung des Projekts in einem weiteren Seminar und Ausstellungsprojekt sowie Publikationen, in Kooperation mit Julia Nitschke und dem «atelier automatique» ist geplant.

Zentrale Arbeitsformen umfassen Recherchearbeit, Einsatz spekulativer Methoden, Austausch mit Kulturschaffenden, Forschen und Reflexionsarbeit in einem Museum, Peer-Feedback zu Forschungsprojekten, Organisation in Gruppen zur Ausstellungsplanung und -umsetzung sowie kuratorische Praxis.

Welches Prüfungsform ist in dem Lehrmuster vorgesehen?

Durch eigenständige Recherchearbeiten entwickeln die Studierenden im Rahmen eigener Forschungsprojekte kreativ-künstlerische Beiträge zur gemeinsam realisierten, öffentlichen Ausstellung. Die Fortschritte werden regelmäßig präsentieren und im Plenum reflektiert. Die Lehrenden beraten die Studierenden bei den Forschungsprozessen und geben schriftlich und mündlich Feedback zu Inhalten, Texten und Form.

Gemeinsame Textdiskussionen, strukturierte (Peer-)Feedbackrunden, terminierte Abgaben von Konzepten, Texten, Projektumsetzungen und Exponaten, sowie ein abschließendes gemeinsames reflektierendes Auswertungsgespräch ermöglichen ein erfolgreiches Umsetzen des Projekts.

Welche E-Learning-Elemente werden eingesetzt?

Folgende E-Learning-Elemente werden eingesetzt, um Kommunikation und Zusammenarbeit zu unterstützen:

- Moodle: Die Lernplattform Moodle wird genutzt, um den Studierenden Zugang zu Kursmaterialien (Texte, künstlerisch-kuratorische Materialien), theoretischen Inputs und weiteren Ressourcen zu bieten.

- Google Sheets und Docs: Die kollaborativen Online-Tools werden verwendet, um Arbeitsprozesse zu erleichtern: gemeinsam wird in Gruppen gearbeitet, Ideen ausgetauscht, Projekte und Texte kommentiert, entwickelt und bearbeitet.

- Messengerdienst: Eine von Studierenden initiierte Community-Gruppe in einem Messengerdienst mit Untergruppen ermöglicht eine niedrigschwellige und kurzfristige Kommunikation zwischen allen Teilnehmenden, insbesondere hinsichtlich der Planung und Umsetzung der Ausstellung.

- E-Mails: E-Mails dienen als zusätzliches Kommunikationsmittel, um wichtige Informationen und Updates zu teilen sowie Fragen und Anliegen der Studierenden zu klären.

Verschränken von Theorie und Praxis: Das Projekt zeichnet sich durch einen experimentellen Charakter aus. In einem relativ engen zeitlichen Rahmen ist es möglich ist, Studierenden theoretische Grundlagen zu vermitteln und praktische Erfahrung in der Konzipierung und Durchführung einer Ausstellung zu ermöglichen. Wichtig ist dabei die Anteile von Theorie und Praxis von Beginn an sinnig zu kombinieren, um Transferleistungen zu erlauben und sicherzustellen, dass die Projekte und Ziele von Beginn an klar definiert sind.

Interdisziplinäre Zusammenarbeit: Die interdisziplinäre Kollaboration mit einer Lehrperson (mit gefördertem Lehrauftrag) mit Fokus auf künstlerische Forschung war zentraler Bestandteil für ein Gelingen des Projekts. Diese ermöglichte den Studierenden an einer praxisrelevanten Fragestellung aus der künstlerischen Forschung mitzuarbeiten und den Wert interdisziplinärer Praxis zu erfahren.

Kooperation mit einer lokalen Kunst- und Kulturinstitution: Besonders wertvoll war die enge Zusammenarbeit mit lokalen Partner:innen, wie dem Kunst- und Kulturraum «atelier automatique», die Studierende ermöglichte zu erfahren, wie sich Forschungsinhalte öffentlichkeitswirksam – in den Schaufenstern des Ausstellungsraumes – vermitteln lassen.

Exkursion und Expert:innen-Gespräch: Exkursionen veranschaulichen und vertiefen theoretisch erarbeitetes Wissen und ermöglichen bereichernde Einblicke in lokale museale und forschende Institutionen (wie das Deutsche Bergbau-Museum Bochum). Das Sprechen mit Gäst:innen aus der Praxis ist wertvoll für Einblicke in die kuratorische und künstlerische Praxis.

Gruppenarbeit und Kollaboration: Das Projekt ermöglichte eine intensive Teamarbeit und die gegenseitige Unterstützung der Studierenden in kleinen Gruppen. Um ein Gelingen zu gewährleisten sind transparente und wertschätzende Kommunikation, Vertrauen in die Studierenden und begleitende Unterstützung der individuellen und gruppenbezogenen Prozesse zentral.

"

Veröffentlichungen zum Lehrmuster:

Die Ausstellung «Kissing My Kumpels* Goodnight. Queere Schichten zwischen Ruhrgebiet und Oberschlesien» in den Schaufenstern des Kunst- und Kulturraums atelier automatique machte die Ergebnisse der Forschungsprozesse im Lehr- und Lernprojekt «Kuratieren Queerulieren. Ausstellen als queer/feministische Medien/Praxis» der Öffentlichkeit über einen Zeitraum von 2 Wochen zugänglich (22.01. – 06.02.2025). In den Schaufenstern jederzeit öffentlich zugänglich realisiert die Ausstellung größtmögliche Sichtbarkeit im Stadtraum.

Studierende entwickeln zudem eine Dokumentation der Ausstellung und aller Exponate, die eine Veröffentlichung dieser in der Zukunft ermöglicht.

Die Öffentlichkeitsarbeit der Fakultät für Philologie hat die Ausstellung fotografisch begleitet und veröffentlicht einen Bericht.

https://atelierautomatique.de/termine/350-22-01-06-02-2025-kissing-my-kumpels-goodnight-ausstellung

https://ifm.rub.de/event/ausstellungseroeffnung-kissing-my-kumpels-goodnight-2/

https://ifm.rub.de/event/finissage-der-ausstellung-kissing-my-kumpels-goodnight-3/

https://ifm.rub.de/2025/01/ausstellung-kissing-my-kumpels-goodnight/

Fotos zum Lehrmuster:

Konzipierung

Kontaktperson:

Magdalena Götz

(magdalena.goetz@ruhr-uni-bochum.de), Fakultät für Philologie, Institut für Medienwissenschaft

Weitere Beteiligte:

Julia Nitschke, julia.nitschke@atelierautomatique.de

Internetseite zum Lehrmuster

Weitere Informationen

Veröffentlichungsdatum:

11. März 2025, 10:38 Uhr

Schlagwörter:

Ausstellung, Challenge, Challenge-based Learning, Exkursion, Interdisziplinarität

Fächergruppen:

Geisteswissenschaften, Gesellschaftswissenschaften